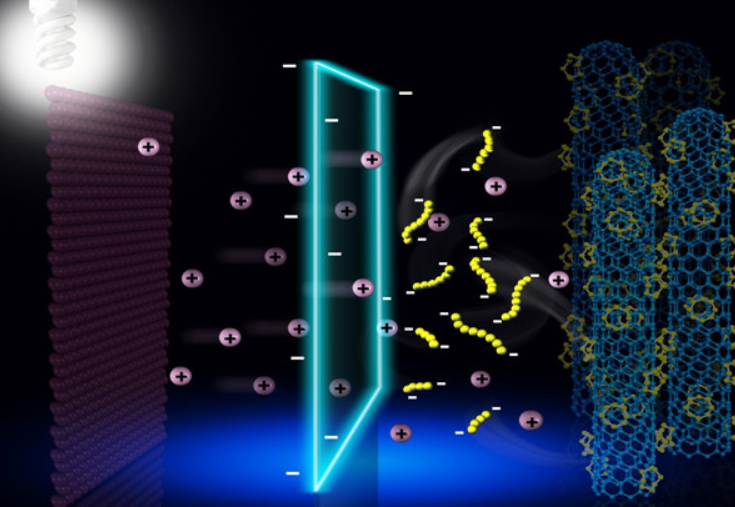

前不久,《自然通讯》(Nature Communications)公布了美国能源部下属阿贡国家实验室的最新成果,他们成功开发并测试了全新锂硫电池。该实验室通过在电池内部加入一种氧化还原活性层,可以阻止长链硫化物穿梭电解液时导致的腐蚀问题。

研究人员表示,其开发出的电池原型拥有700次的充放电循环次数,且能量密度有机会做到2600Wh/kg。要知道,特斯拉最先进的4680圆柱形锂离子电池能量密度不过250~300Wh/Kg。

今年初,韩国电池制造商LG新能源公开表示计划在3年内开发出锂硫电池并量产,这似乎是国内外知名电池制造商中最先宣布开发锂硫电池并应用于商业化的一个。如果这种锂硫电池可以大规模商业化生产,或将完美替代锂离子电池的作用!

能量密度大是锂硫电池最大优势

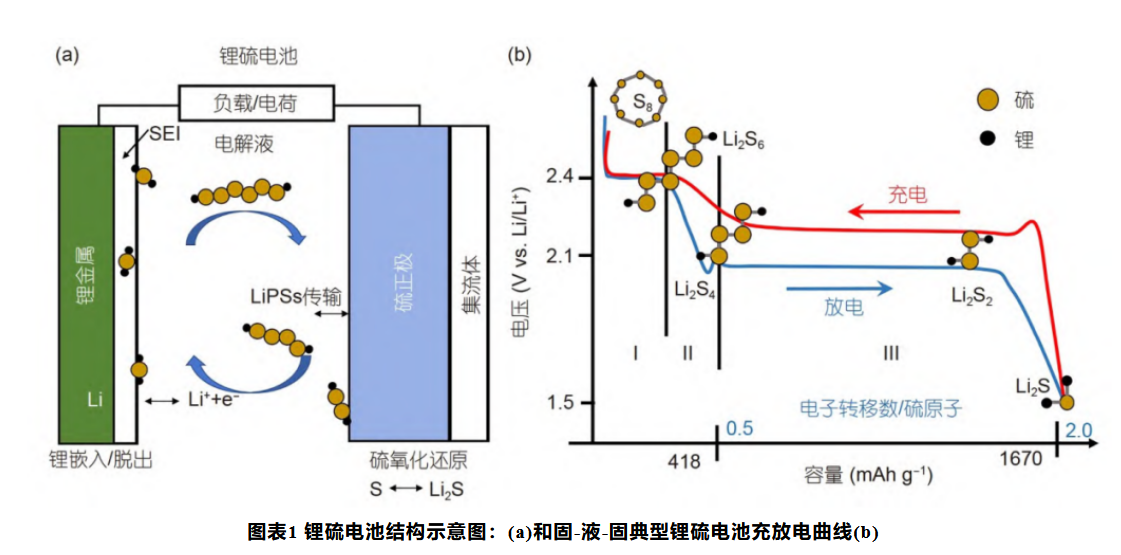

锂硫电池严格来说属于一种锂金属电池,相较于传统的锂离子电池,锂硫电池在正极材料中使用硫碳复合物,负极则为锂金属,利用氧化还原反应完成离子移动和正负极材料还原,并实现充放电。

锂硫电池具有以下优势:

1、相比传统的锂离子电池,锂硫电池的能量密度被大大提高,这也是锂硫电池的最大优势。锂硫电池的理论能量密度为2600 W hkg-1,是目前锂离子电池能量密度的7-8倍。相较于磷酸铁锂电池和三元锂电池300Wh/kg的能量密度,锂硫电池的能量密度可轻松达到600Wh/kg左右。

2、由于没有镍、钴、锰等金属,锂硫电池的重量很轻。

3、锂硫电池正极材料所需的单质硫可以从硫磺中进一步加工获得,而2022年我国硫磺产量接近900万吨,市场价即使有波动也基本位于1000元/吨—2000元/吨区间。丰富的地质资源让锂硫电池的材料成本能够得到很好的控制和量产保证。

“穿梭效应”是锂硫电池最大劣势

无论是成本角度还是性能角度,锂硫电池都有很大的优势。然而,尽管早在上世纪60年代就提出了锂硫电池的概念,但锂硫电池还属于研发阶段,市场规模并不大,这一切都源于它固有的缺陷性!

1.绝缘性问题

S单质和Li2S的电导率仅为5.0×10-30S·cm-1和1×10-13S·cm-1,且锂离子在Li2S晶体中的扩散系数为10-15cm2·s-1,限制了其发挥出高比容量。此外,在电化学反应中,S和Li2S的电子绝缘性也会造成反应动力学缓慢和极化严重的现象,导致锂硫电池的倍率性能较差。

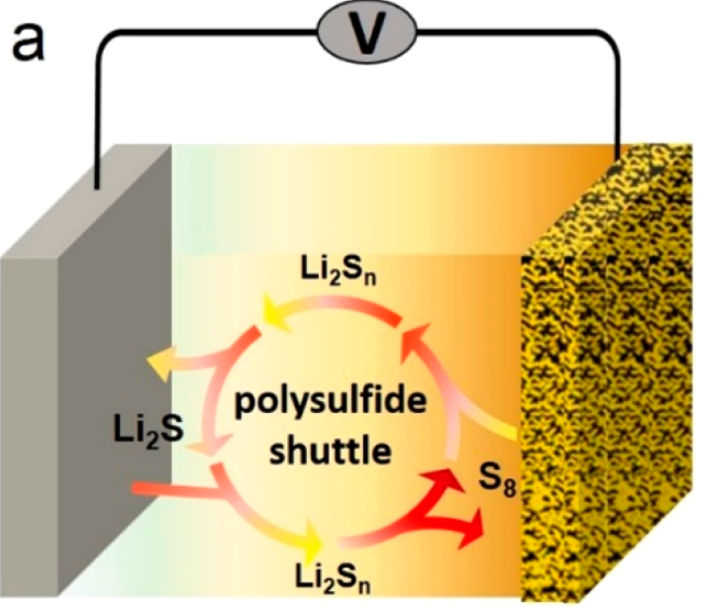

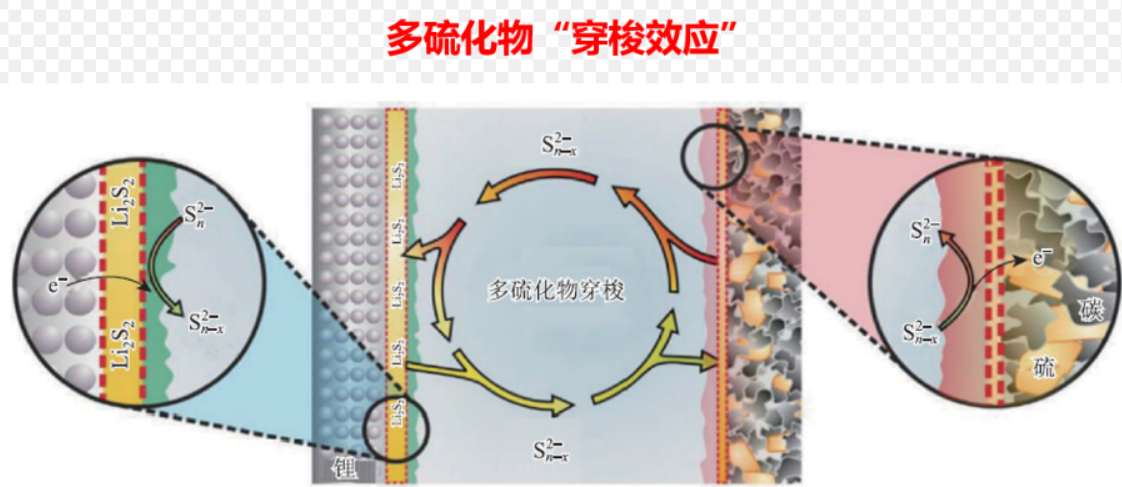

2.多硫化锂引起的“穿梭效应”

锂硫电池在充放电过程中会发生复杂的多步氧化还原反应,伴随着大量的中间态多硫化物的生成,并且多硫化物会溶解在电解液中。溶解的多硫化物一部分在正极一侧获得电子被还原留在正极,另一部分则会因为浓度梯度的差异由正极扩散到负极,被还原生成固态绝缘的Li2S2/Li2S,沉积在锂金属表面,造成金属锂负极的腐蚀和钝化,从而导致了活性物质的损失和电池容量衰减。这种现象即被称为锂硫电池的“穿梭效应”,这也是制约锂硫电池发展最大的障碍!

3.充放电过程中活性物质的体积膨胀

单质S与其还原产物Li2S之间存在着较大的体积差异,在还原过程中,从S到Li2S的转变会带来超过80%的体积膨胀。活性物质的体积膨胀容易导致电极材料的开裂、粉化,甚至脱落。一旦硫及其还原产物脱离正极的导电网络和集流体,就会失去电化学活性,造成电池容量的急剧衰减和电池的失效。

4.金属锂负极的安全性问题

金属锂负极由于其化学活性高,易与电解液发生副反应。而且在充放电过程中,随着金属锂脱/嵌不均匀沉积导致锂枝晶生长,进而会刺穿隔膜,引起电池的短路,造成安全隐患。另外,金属锂负极在充放电过程中会发生体积变化而造成粉化,降低了电池循环的稳定性。

实现锂硫电池大规模商业化仍需再努力

这些缺陷的存在制约着锂硫电池的发展,最直观的反应就是锂硫电池的循环寿命极低,目前仅能做到200次左右(锂离子电池的循环寿命普遍在1000以上),基本无法实现大规模的商业化。业界正在为提升锂硫电池的性能而努力,据公开资料,需往以下几个方面去努力。

1、合理选择正极材料,并设计新型结构,改善锂硫电池的导电性!

2、电解液优化。如,可添加电解液稳定剂解决锂枝晶的问题,或者将固态电解质替代易燃液态电解质,避免由锂枝晶引发的安全隐患。

3、传统的隔膜,如PEO、聚烯烃、PVDF等聚合物隔膜,无法实现阻隔多硫化合物扩散的情况,因而无法缓解“穿梭效应”,可对膜进行改性来改善这一现象。

4、锂硫电池中,可对锂负极进行保护,避免其与电解液直接接触、减少界面副反应、缓解锂枝晶生长。

目前,业界研发锂硫电池的企业并不多,而且大多只处于研发阶段,尚未形成大规模的应用。但随着相关技术的进步 ,锂硫电池在新能源领域的应用值得关注!